les onduleurs autonomes

Introduction :

Les

onduleurs sont les convertisseurs statiques continu alternatif permettant de

fabriquer une source de tension alternative à partir d’une source de tension

continue.

Le

signal alternatif en sortie peut être sinusoïdal ou non de fréquence fixe ou

variable.

La

figure montre le schéma symbolique de l’onduleur.

Comme

on l’a vu au chapitre 2 (Les Redresseurs), un redresseur commandé tout

thyristors peut fonctionner en onduleur. Ce type d’onduleur est dit « non autonome » ou encore « assisté » car il

ne permet de fixer ni la fréquence ni la valeur efficace des tensions du réseau

alternatif dans lequel il débite. On se propose dans ce chapitre d’étudier les

onduleurs autonomes. Ces derniers fixent eux-mêmes la fréquence et la valeur

efficace de leur tension de sortie.

Les

onduleurs sont utilisés principalement dans deux types de systèmes :

—

Les ASI : alimentations sans

interruption, (UPS : uninterruptible supply system en anglais). Elles

servent le plus souvent d’alimentation de secours pour des systèmes informatiques.

La source de tension continue est généralement constituée d’une batterie

d’accumulateurs. La fréquence et l’amplitude de la tension de sortie sont fixes.

—

Les variateurs de vitesse pour

machines asynchrones. La source continue est obtenue par redressement du

réseau. La fréquence et l’amplitude de la tension de sortie sont variables.

A/GENERALITES :

Les

onduleurs autonomes se classent en deux groupes :

· Onduleurs

à fréquence fixe. Ceux-ci sont

utilisés comme alimentation de sécurité dans le centre hospitaliers, les

centrales téléphoniques, les ordinateurs, etc. Ces onduleurs sont alimentés à

partir d’une batterie d’accumulateurs.

· Onduleurs

à fréquence variable. Ceux-ci sont

alimentés en courant continu à partir du réseau alternatif par l’intermédiaire

d’un redresseur. Ils fournissent des tensions de fréquence et d’amplitude

variables utilisées pour contrôler la vitesse de moteurs à courant alternatif.

Les

onduleurs autonomes se classent aussi d’après la forme d’onde de leur tension

de sortie :

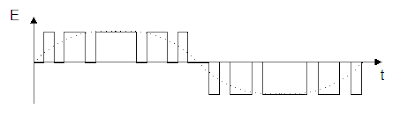

· Onduleurs

à onde rectangulaire : L’onde

de sortie est rectangulaire. L’amplitude de l’onde de sortie dépend de la

valeur de la tension d’entrée.

· Onduleurs

en créneaux de largeur variable :

L’onde de sortie est constituée par des créneaux rectangulaires alternatifs et

séparés par une zone morte à tension nulle. La tension de sortie varie si on

agit sur la durée des créneaux.

· Onduleurs

à modulation d’impulsion (PWM) : L’onde de sortie est formée de trains

d’impulsions positifs et négatifs, de largeur et d’espacement variable. La résultante de la forme de sortie se

rapproche d’une sinusoïde.

B/ONDULEUR MONOPHASÉ NON

ISOLÉ EN DEMI PONT :

1/ Débit sur charge

résistive :

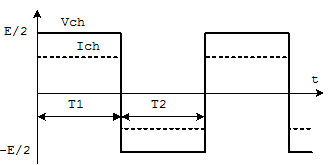

Les deux condensateurs constituent un diviseur de

tension. Si leurs capacités sont assez élevées, la tension aux bornes de chacun

serait constante et égale à E/2.

La charge est constituée d’une résistance pure.

Lorsque le transistor T1 est conducteur, la charge

voit une tension Vch=E/2.

Lorsque le transistor T2 est conducteur, la charge

voit une tension Vch=-E/2.

Si les transistors conduisent pendant les mêmes

intervalles de temps, la commande est dite symétrique.

La tension Vch est alors rectangulaire. Le courant

Ich possède la même forme.

2/ Débit sur charge

inductive (Charge RL) :

On met des diodes en parallèle avec les transistors.

Leur rôle est d’assurer la continuité de courant. En effet, une charge

inductive ne supporte pas l’interruption brusque de courant. Ainsi, après le

blocage de T1 le courant Ich continue à circuler à travers la diode D2 qui

conduit spontanément.

Lorsque le transistor T1 conduit, la charge voit une

tension Vch=E/2.

Le courant Ich croît exponentiellement selon une

constante de temps .

.

Lorsque le transistor T1 est bloqué, la diode D2 se

met à conduire pour assurer la continuité de courant. La charge voit alors une

tension Vch=-E/2. Le courant Ich

diminue alors. Au passage du courant par 0, on envoie un signal de commande

vers la base de T2. La diode D2 se bloque et le courant Ich continue à croître

dans le sens opposé.

Au blocage de T2, la diode D1 prend la relève et la

charge voit de nouveau une tension Vch=E/2. Au passage du courant par 0, on

fait conduire T1 et le cycle reprend.

La

stratégie de commande adoptée consiste à faire conduire le transistor dès que

c’est possible (Au passage du courant par 0). Cette commande est dite symétrique ou adjacente.

C/ONDULEUR MONOPHASÉ NON

ISOLÉ EN PONT :

Le montage comprend quatre thyristors qui peuvent

être remplacés par des transistors utilisés comme interrupteurs électroniques

ainsi que quatre diodes montées en parallèle inverse aux bornes des thyristors.

Les circuits d’amorçage ou de blocage des thyristors ne sont pas représentés

· Commande symétrique :

Dans le cas d’une commande symétrique, l’amorçage

des thyristors Th1 et Th4 a lieu en même temps, et il en est de même pour Th2

et Th3. La tension de sortie est rectangulaire, et sa valeur efficace est égale

à E.

Lorsque les thyristors Th1 et Th4 sont amorcés, la

charge voit Vch=E et le courant augmente exponentiellement (Charge RL). En

bloquant ces derniers (Circuit de commutation forcée), la continuité de

courant sera assurée par les diodes D2 et D3 et la charge voit Vch=-E.

Au passage du courant par 0, on amorce Th2 et Th3.

Le courant continue à circuler dans la charge en sens opposé. En bloquant ces

derniers, les diodes D1 et D4 conduisent et Vch=E. Lorsque le courant passe par

0, on réamorce Th1 et Th4.

La tension de sortie est rectangulaire ; sa valeur

efficace est égale à E.

· Commande décalée :

La stratégie de commande est

différente ; le but étant de pouvoir obtenir aux bornes de la charge des

paliers à tension nulle.

Ainsi les thyristors ne sont

pas commandés au blocage en même temps.

Lorsque les thyristors Th1

et Th4 conduisent, la charge est soumise à la tension Vch=E ; le courant

croît exponentiellement. Lorsqu’on décide de bloquer le thyristor Th4, la diode

D3 prend la relève pour assurer la continuité de courant. La charge est en roue libre et Vch=0. Lorsqu’on bloque

le thyristor Th1 (décalé par rapport à Th4), la diode D2 conduit spontanément

et la charge voit une tension Vch=-E.

A l’extinction du courant,

on amorce les thyristors Th2 et Th3. Le courant progresse en sens opposé. Dès

que le thyristor Th3 se bloque (par commutation forcée), la diode D2 se met à

conduire et la charge se trouve de nouveau en roue libre.

Il est à noter que la

vitesse de progression du courant en phase de roue libre est plus faible qu’en

régime forcé (+E ou –E).

· Valeur efficace obtenue en

sortie :

La valeur efficace en sortie dépend de la tension

d’entrée E et de l’angle de la roue libre :

D/ONDULEUR MONOPHASÉ ISOLÉ :

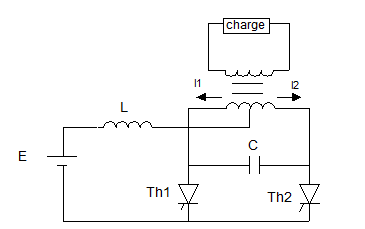

Cet onduleur comprend deux thyristors, un

transformateur à point milieu, un condensateur de commutation C et une

inductance série L. Les deux thyristors,

Th1 et Th2, sont à l’état passant à tour de rôle, ce qui produit des impulsions

de courant de sens inverse, I1 et I2, dans les deux moitiés du primaire du

transformateur. On obtient, au secondaire du transformateur, une tension

alternative de forme rectangulaire. Le

condensateur de commutation C empêche les deux thyristors de laisser passer le

courant en même temps, de sorte qu’il provoque le blocage d’un thyristor

lorsque l’autre s’amorce.

L’inductance de lissage L tend à garder un courant constant dans

le circuit. Il en résulte que les courants I1 et I2 sont égaux et de forme

rectangulaire. Pour faire varier la

fréquence de l’onduleur, il suffit de changer la fréquence des signaux

appliqués sur les gachettes. On peut obtenir une fréquence comprise entre

quelques hertz et 5 Khz, selon les caractéristiques du transformateur et des

thyristors.

· Formes d’ondes :

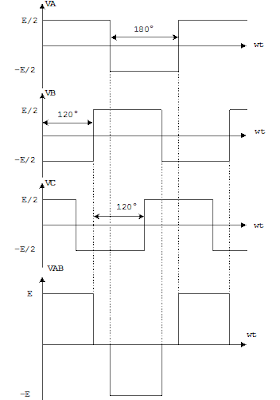

E/ONDULEUR TRIPHASÉ EN PONT:

Cet onduleur contient six thyristors (deux

thyristors par bras) associées à six diodes en anti-dérivation. La charge est

résistive.

Pour des puissances plus petites, les thyristors

peuvent être remplacés par des transistors qui ne nécessitent pas de circuits

d’extinction (commutation forcée).

Trois thyristors sont en conduction à chaque

instant. Deux thyristors d’un même bras (Th1 et Th2 par exemple) sont amorcés à

180° de décalage. Les thyristors du bras voisin sont amorcés à 120° de

décalage.

Cette stratégie de commande s’appelle commande 180°.

·

Formes

d’onde :

La tension obtenue n’est pas

sinusoïdale. Il convient d’employer un filtre pour extraire son fondamental

ayant la même fréquence.

L’opération de filtrage

n’est pas assez aisée pour ce type de structure : les harmoniques ne sont

pas assez repoussés du terme fondamental. Ceci oblige à utiliser des filtres à

ordre élevé ce qui n’est pas facile à mettre en œuvre. C’est pourquoi on a

recours à une autre technique qui est la modulation de largeur d’impulsion MLI.

F/ONDULEUR A MODULATION DE

LARGEUR D’IMPULSION MLI:

1/Problème du

filtrage :

La tension en sortie du

convertisseur continu/alternatif n’est pas sinusoïdale. En effet, les

semi-conducteurs travaillant en commutation, la tension de sortie sera toujours

constituée de « morceaux » de tension

continue. Cette tension non sinusoïdale peut être considérée comme la somme

d’un fondamental (que l’on souhaite) et de tensions de fréquences multiples de

celle du fondamental, les harmoniques (que l’on ne souhaite pas). Ces tensions

harmoniques provoquent la circulation de

courants harmoniques.

L’objectif du filtrage

dépend du système considéré :

· Dans le

cas des ASI, on souhaite une tension analogue à celle délivrée par le réseau donc

sinusoïdale. On va donc filtrer la tension avec des condensateurs. L’impédance

en alternatif d’un condensateur étant Zc

= 1/Cw, on voit que pour les harmoniques de tension de rang croissants,

cette impédance est de plus en plus faible.

· Dans le

cas des variateurs de vitesse pour MAS, on souhaite que le courant soit

sinusoïdal pour éviter les couples

harmoniques générateurs de pertes et de vibrations. On va donc lisser le courant avec des inductances.

L’impédance en alternatif d’une inductance étant Z L= Lw, on voit que pour les

harmoniques de courants de rang croissants, cette impédance est de plus en plus

grande.

Remarques :

Dans le cas des MAS, l’inductance propre du

stator suffit généralement à assurer un filtrage convenable.

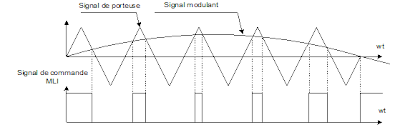

2/Technique MLI :

La

modulation de largeur d’impulsion MLI , est une méthode qui consiste à

introduire des commutations supplémentaires à fréquence plus élevées que la

fréquence du fondamental, transformant la tension en une suite de créneaux

d’amplitude fixe et de largeur variables .

Elle

repousse vers les fréquences les plus élevées les harmoniques de la tension de

sortie, ce qui facilite le filtrage.

Elle

permet de faire varier la valeur du fondamental de la tension de sortie comme elle permet de se rapprocher du signal

sinusoïdal désiré.

Les

spectres de fréquences suivants montrent l’effet de la technique MLI sur la

distribution des harmoniques :

Spectre

de fréquence aux bornes d’une charge RL alimentée par un onduleur monophasée

en demi pont non isolé.

|

Spectre de fréquence dans

le cas d’une commande MLI : disparition des harmoniques 3 et 5.

La commande MLI est

réalisée par comparaison d’une onde modulante basse fréquence à une onde

porteuse haute fréquence de forme triangulaire.

La commande à MLI présente

une neutralisation efficace des harmoniques permettant ainsi de se rapprocher

du signal sinusoïdal désiré.

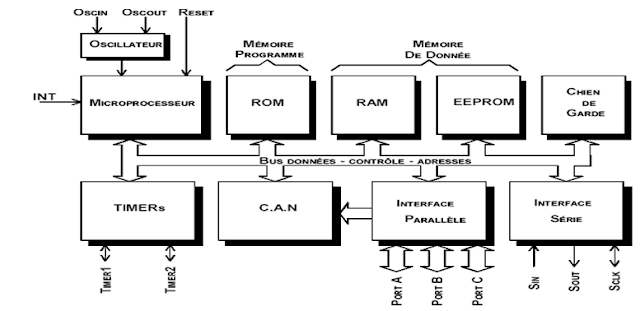

G/APPLICATION :

ALIMENTATION DE SECOURS.

Les onduleurs autonomes à fréquence fixe sont surtout utilisés

dans les alimentations de sécurité qui se subtituent automatiquement au réseau

alternatif en cas de panne de courant. Ces alimentations de secours sont

appellées UPS (Uninterruptible Power Supplies). La figure donne le schéma

de principe d’un UPS.

Le système comprend :

· Un redresseur chargeur régulé qui charge la batterie

d’accumulateurs, tout en fournissant le courant nécessaire à l’onduleur.

· Une batterie d’accumulateurs qui assure le

fonctionnement autonome de l’onduleur lorsque le réseau alternatif est

interrompu.

· Un onduleur autonome qui fournit une tension de

sortie alternative sinusoïdale régulée à

la fréquence de 50 Hz avec un taux

d’harmoniques qui est inférieur à 5%.

· Des commutateurs électromécaniques qui permettent de

relier le réseau ou l’onduleur à la

charge.

· Un générateur diesel (groupe électrogène) qui démarre

après un court délai lors de la panne de courant et qui s’arrête lorsque le

courant est rétabli.

Les alimentations de

secours sont surtout utilisées pour alimenter des équipements qui requièrent un

fonctionnement permanent. Les applications les plus courantes sont :

· l’alimentation d’ordinateurs ;

· les systèmes de guidage d’avion (radio,

radar). ;

· le fonctionnement des blocs opératoires dans les

hôpitaux ;

· l’éclairage de sécurité de salle de

conférence ;

· les circuits d’alarme contre les incendies.

Les onduleurs à fréquence

variable sont surtout utilisés dans :

· La commande de vitesse des moteurs alternatifs

généralement asynchrones.

· l’alimentation des générateurs à ultra son et de fours à induction.

Mot-clé:

- les onduleurs autonomes cours

- les onduleurs autonomes PDF

- onduleur électrique

- onduleur de tension

- transformateur de courant

- onduleurs triphasés

- onduleur sinusoïdal

- onduleur monophasé

- test onduleur

- source d'énergie électrique

- schéma électronique onduleur

- schéma électrique d'un onduleur